2021年09月18日

415号販売中。「私たちが社会について話したくなるのは自然なこと」女優美波インタビュー

415号を販売中です。

スペシャルインタビューは、女優の美波さん。

9月23日に公開されるハリウッド制作の『MINAMATA―ミナマタ―』に出演している女優・美波さん。世界に水俣病を伝えた米写真家ユージン・スミスの実話をもとに、ジョニー・デップ主演で話題を呼んでいる本作において水俣の人々との懸け橋的存在、アイリーン役を演じています。

取材のインタビューが始まるとすぐに「ビッグイシュー、買ったことあります」と微笑んでくれた美波さん。

日本の4大公害の1つである水俣病を基にした本作については、「監督もジョニーも、日本を告発するためにつくったわけではない。むしろ世界の大きな負の力に対しての抗議というか、各国各地で深刻化する環境破壊や公害、貧富の差といった問題をユージンとアイリーンの視線を通じて描いている。様々な国のメンバーで作ったからこそ世界共通の課題に広げられた」と語っています。

インタビューでは、フランスと日本、米国で活動する美波さんは、「フランス生活では、友人同士が集まる時、会話のテーマが政治問題ということが度々ある。次の大統領に誰を選ぶか、みんなで熱く討論する」、(一方日本では)「環境問題、LGBTQ+のこと、ホームレス問題・・・・・みんなどこで話しているんだろう?」「活動家でなくても、考えたことを発信できる世の中であってほしい。そんな社会になるにはどうしたらいいのか?最近とても考えている。もどかしく息苦しい」と。

そして、先日観たホームレス問題のドキュメンタリーで、息子に路上生活を知られたくなくて生活保護申請をあきらめた人のこと、段ボールの”家”を撤去され服や私物を廃棄された人もいることに触れ、「全然、人権が守られていないと思う。どんな貧しい人でも屋根のある場所で寝起きして、温かい食事をする権利があることは、子供だって理解できるはず。私たちが払う税金もそのためのものだと思う」と語っています。

コロナ禍の困難な時期、そして大切な選挙も控えているこの時期だからこそ、映画『MINAMATA―ミナマタ―』の、また美波さんの伝えるメッセージをしっかり捉えて行動したいと思います。

映画『MINAMATA』の公式HP ⇒ こちら

特集 「やぁ 独学」

挫折せずに学び、研究した人を紹介しています。

・幼い頃、妖怪に興味を持った朝里樹さんは、大学卒業後に公務員となった後も研究を続け、『日本現代怪異事典』などの著書を出しています。

・熊澤辰徳さんは大学院で水草の研究中、偶然出合った「アシナガバエ」に魅了されて、一般企業就職後も研究を続け、共同で論文を発表し、『趣味からはじめる昆虫学』も出版しています。

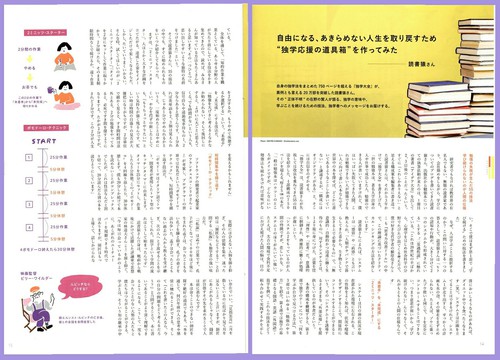

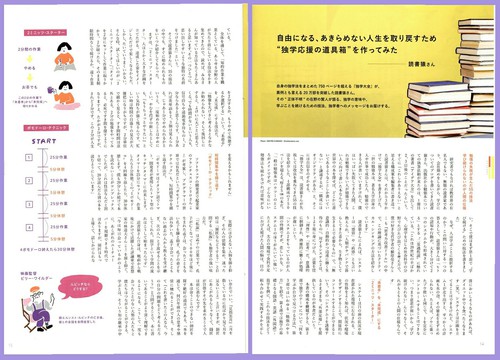

そして、読書猿さんは、”独学応援の道具箱”として”学び続ける”ための技法をまとめた『独学大全』を発刊しています。特集においては、この本に掲載されている55の技法の中ですぐに始められるものをいくつか紹介しています。「2ミニッツ・スターター」「ポモドーロ・テクニック」「私淑」「刻読」「掬読」・・・。勉強できない人が勉強できない人に向けて書いた本という説明がありますが、まさに勉強”あるある”的なテーマでアドバイスしており、とても面白い内容です。

2015年9月25日に国連総会でSDGs(持続可能な開発目標)が採択されてから6年。

「SDGs市民社会ネットワーク」主催のzoomウェブナー『SDGs達成期限まで残り9年。今、最も重要なことー市民社会の視点から』が10月1日(金)16:00からオンラインで開催されます。

改めてSDGsを勉強する良い機会であると思います。

しずおかSDGsネットワークのフェイスブックページから申し込みサイトに入れます。 ⇒ こちら

https://www.facebook.com/317573788861821/posts/870742670211594/ビッグイシューは、フェアトレードショップの「Teebom」(静岡市葵区駿府町1-50)、

「晴天」(浜松市東区有玉南町2350-4)で毎号販売しています。

バックナンバーも注文できます。

詳しくは、下記をご覧ください。

2021年09月03日

414号特集「“居どころ”つくって元気に暮らす」と読者にお勧めの図書の紹介

ビッグイシュー414号を販売中です。

特集は、「“居どころ”つくって元気に暮らす」

心身ともに安定した生活を送るために必要な“居どころ”

”場”を提供している3か所の取り組みを紹介しています。

①川崎市内で不登校の子どもたちを対象に「禁止事項なく遊べる場」を作ろうと始めた「フリースペースえん」

②広島市内で被爆者との交流会や核問題、紛争、貧困、気候変動などのイベントを開いているカフェ「Social Book Cafeハチドリ舎」

③「ごく小さな集まりで前向きな会話のできることが力になる」と考えて思考の健康を保つための場所「イドコロ」

フリースペースたまりば理事長の西野博之さんは語ります。子供たちに居場所を長年提供し、子供が発信するSOSに対応していく中で・・・・「伝え続けてきたのは”生きているだけでOK”だということ。そこに行けば見守ってくれる誰かがいて、いつでも戻れることができる。そんな場所の存在は、今も切実に求められている」と。

改めて、”居どころ”の大切さを認識する特集です。

その”居どころ”=「居場所」がテーマになっている児童図書を紹介します。

その本は、安田夏菜著 『むこう岸』(2018/12/6講談社刊)

内容 〜講談社のHPより〜

小さなころから、勉強だけは得意だった山之内和真は、必死の受験勉強の末、有名進学校である「蒼洋中学」に合格するが、トップレベルの生徒たちとの埋めようもない能力の差を見せつけられ、中三になって公立中学への転校を余儀なくされた。

ちっちゃいころからタフな女の子だった佐野樹希は、小五のとき、パパを事故で亡くした。残された母のお腹には新しい命が宿っていた。いまは母と妹と三人、生活保護を受けて暮らしている。

ふとしたきっかけで顔を出すようになった『カフェ・居場所』で互いの生活環境を知る二人。和真は「生活レベルが低い人たちが苦手だ」と樹希に苦手意識を持ち、樹希は「恵まれた家で育ってきたくせに」と、和真が見せる甘さを許せない。

中学生の前に立ちはだかる「貧困」というリアルに、彼ら自身が解決のために動けることはないのだろうか。

講談社児童文学新人賞出身作家が、中三の少年と少女とともに、手探りで探し当てた一筋の光。それは、生易しくはないけれど、たしかな手応えをもっていた――。

講談社BOOKのHP ⇒ こちら(https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000317979)

この小説の最大のキーワードが、「生活保護法 第一章 第二条『すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」・・・・・・・・

「貧しさゆえに機会を奪われる」ことの不条理に対して、できることを模索していく中学生の姿に感動します!

その中学生が行動できたのも”カフェ居場所”があったからこそ。

小学校高学年以上を対象とした児童文学ですが、大人こそ読んでほしい作品です。

生活困窮者に対する差別的な発言もあった昨今だからこそ、改めて読んでほしいと思います。

ビッグイシュー414号の雨宮処凛さんの「活動日誌」vol.70では、7月に開催された「女性のためのなんでも相談会」が報告されています。2日間、124件もの様々な相談があり、話を聞く中で一つ一つ問題を解きほぐしていったという報告です。このレポートの最後に雨宮さんは、「女性不況ともいわれるコロナ禍で、女性の自殺者が増え続けている。そんな中、少しでもほっとする空間が作れたら。スタッフたちのそんな思いが詰った空間は心地良くて、こんな場がもっともっとあればいいのに、と心から思った」と語っています。

この相談会もほっとできる大切な”居場所”の提供となっていますね。